庭に四季の彩りを添える木を探していても、「花が咲くのは一季節だけ」「冬になると寂しい風景になる」…そんな悩みを感じたことはありませんか?

せっかく植えるなら、一年中美しく、手入れの手間も少ない木を選びたいですよね。

そこでおすすめなのが常緑ヤマボウシ。造園や園芸の専門家も高く評価し、住宅のシンボルツリーとして全国で植栽例が増えている人気樹種です。この記事では、その魅力や種類、育て方のコツまで網羅的に解説します。

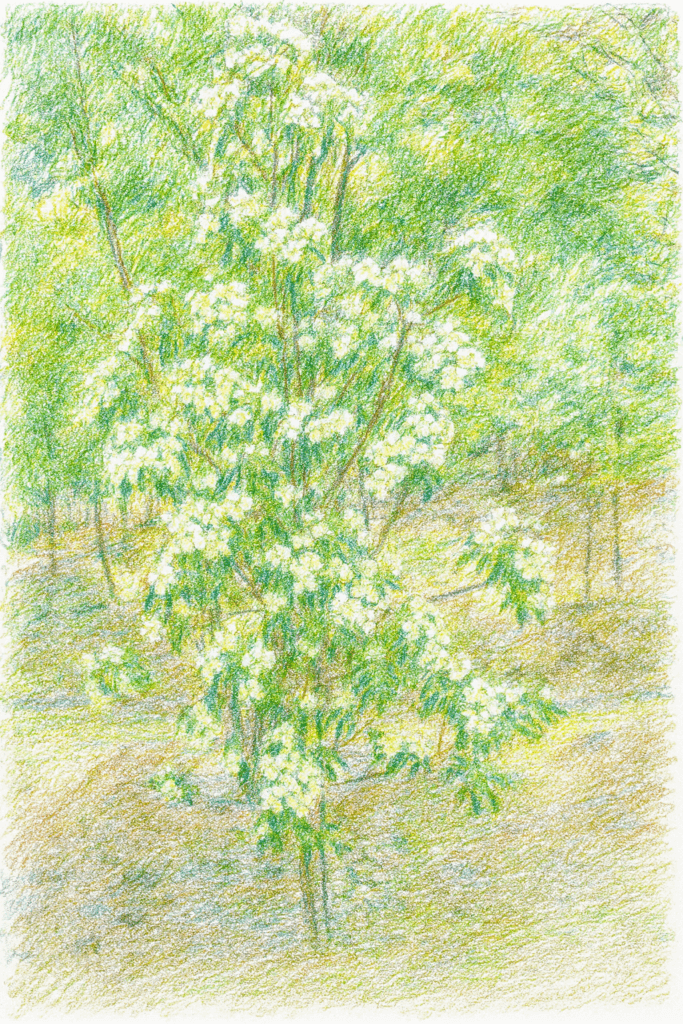

常緑ヤマボウシは春から夏に清楚な白い花を咲かせ、秋には赤い実が実り、冬も緑を絶やさない“オールシーズン主役級”の庭木。品種選びから植栽のポイント、手入れ方法までを知れば、初心者でも長く美しい姿を楽しめます。

この記事を読めば、あなたの庭にぴったりの常緑ヤマボウシが選べるだけでなく、植えたその日から四季を通じて景観を格上げする方法が分かります。

結論として、常緑ヤマボウシは「花・実・葉」を一年中楽しめ、手間なく長く付き合える理想の庭木です。次に植える一本を迷っているなら、ぜひ候補の筆頭に加えてください。

・常緑ヤマボウシは一年中「花・実・葉」を楽しめる総合力の高い庭木で、季節を通じて景観の要になります。

・品種ごとに花色・樹高・耐寒性が異なり、環境や目的に合わせて最適な一本を選べます。

・植え付けと手入れは比較的シンプルで、初心者でも長く美観を維持できます。

・病害虫や環境への耐性が高く、管理の手間が少ないため日常メンテがラクです。

・適切な冬越しと季節ごとの軽ケアで、何十年も庭の主役として活躍します。

1. 常緑ヤマボウシの魅力

1-1. 四季を通して楽しめる常緑性

常緑ヤマボウシのいちばんの魅力は、一年を通して葉を保つ安定感にあります。落葉樹が冬に枝だけの姿になるのに対し、常緑ヤマボウシは季節が変わっても景観を大きく崩しません。玄関まわりや道路からの視線をやわらげる「背景の緑」として機能し、住宅の外観にいつ見ても整った印象を与えてくれます。常緑の葉は光をやさしく受け止め、建物の外壁や石材の質感を引き立てるため、ファサードの完成度を通年でキープできるのも大きなメリットです。

春は新葉が展開しはじめ、つやのある濃淡のグラデーションが出ます。落葉樹が芽吹くまでの端境期にも色が途切れないので、庭全体が“寂しくならない”のが常緑ならでは。やがて花(正確には総苞片)が主役になる時期を迎えますが、この時点で葉のボリュームがすでに整っているため、花色が背景の緑に美しく映えます。つまり春の楽しみ方は「葉→花」の順で重ねて味わえる構図。日々の変化が緩やかで、長く観賞できるのが魅力です。春は「葉→花」で長く楽しめる

夏は常緑の葉が日差しと熱をやさしく遮る天然のスクリーンとして活躍します。直射を受けるアプローチや南面の壁際に植えると、葉の蒸散作用によって体感温度が下がり、眺めにも涼感が生まれます。樹冠が作る陰は芝や下草の葉焼けリスクを緩和してくれるため、寄せ植えやグランドカバーのレイアウトもしやすくなります。視線の遮蔽と通風の両立もしやすいので、テラス脇の1本植えにも好適です。夏は日差し対策としても有効

秋は落葉樹のような劇的な紅葉は少ないものの、葉色が深く締まり、光沢が増すことで質感の変化を楽しめます。常緑ゆえに落ち葉の量は少なめで、掃除の負担も軽め。とはいえ古葉の更新は徐々に進むため、足元マルチ(バークや腐葉土)を敷いておけば、土に還りやすく管理もラクになります。赤く色づく果実がつく品種では、緑の背景に小さな赤いアクセントが散り、晩秋のやわらかな日差しに良く映えるのも見どころです。秋は質感と実色のコントラスト

冬は庭が最も色を失う季節。そこで常緑ヤマボウシは景観の骨格を保つ“支柱”の役割を果たします。葉を残すことで外からの視線を適度にカットし、室内からの眺めにも緑の面を提供。強い北風や乾燥に当たると葉縁がやや傷むことはありますが、春の新葉で自然に整います。乾燥が続く地域では冬の乾きすぎに注意し、寒風が強い場所は建物の陰や生垣で風をやわらげると、常緑性をより安定して楽しめます。冬でも緑の“面”を確保

常緑樹は通年で光合成を続けるため、根のコンディション維持が鍵になります。植え付け後1年ほどは、極端な乾燥を避け、夏と冬の「乾ききる前に与える」穏やかな水やりが基本。施肥は春先にゆっくり効く緩効性肥料を少量、真夏と真冬は根を刺激しすぎないよう控えめに。足元の有機マルチは土温と湿度を緩やかに保ち、常緑性の安定に役立ちます。メンテナンスは“少しずつ、ていねいに”がコツです。根を守る管理が通年の美観を支える

デザイン面では、常緑ヤマボウシは背景・主木・目隠しのいずれにも使いやすい万能タイプです。1本植えなら門柱やポストの“引き立て役”に、複数本の株立ちなら壁面前でボリュームのある緑の面を作れます。室内からの借景として窓外に配置すれば、一年中フレームに緑が写る生活に。季節で印象が大きく崩れないため、照明計画や足元の下草選びも組み立てやすく、通年の美観と暮らしやすさを同時に叶えてくれます。シンボルにも背景にも活躍

1-2. 花の美しさと開花時期

常緑ヤマボウシの花は、正確には花びらではなく総苞片(そうほうへん)と呼ばれる葉が変化した部分です。一般的な落葉ヤマボウシよりもひとまわり小ぶりで、端正で上品な形が特徴。純白や淡いクリーム色の総苞片が、葉の深い緑に浮かび上がるように咲きます。その清楚な姿は和風庭園にも洋風ガーデンにもなじみ、住宅デザインを選ばず使いやすいのが魅力です。

開花時期は一般的に5月下旬から6月頃がピークですが、品種や地域によっては7月まで楽しめることもあります。さらに常緑ヤマボウシの魅力は、一斉開花ではなく徐々に咲き進むため、花期が長いこと。満開からしばらく経っても、まだ新しい花がつぼみから開く様子を観賞できます。梅雨時期でも比較的花色が褪せにくく、雨の庭にも映える白花として重宝されます。

常緑ヤマボウシの花は、近くで見ると中心に小さな本来の花が密集しており、その周りを4枚の総苞片が囲みます。この構造により、ミニチュアのブーケのような可愛らしさを感じられます。また、風にそよぐと総苞片の表裏で光の反射が異なり、動きのある景観を演出。照明をあてると夜間でも柔らかく浮かび上がり、ナイトガーデンの主役にもなります。

花色は基本的に白〜クリームですが、品種改良により淡いピンクを帯びるものや、咲き進むにつれて白からピンクに変化するタイプも登場しています。これにより一株で色のグラデーションを楽しむことも可能です。白花は清涼感、ピンク系は柔らかく優しい印象を与えるため、建物の外観色や庭のテーマに合わせた選択ができます。

常緑ヤマボウシの花は香りがほとんどなく、人の生活空間に取り入れやすいのもポイントです。香りが強い植物が苦手な方や、玄関まわり・室内から近く観賞する場所に植える際にも安心。さらに花の終わりは比較的静かで、散り際に大量の花びらが落ちて掃除が大変…ということがないため、メンテナンス性も高いです。観賞性と管理のしやすさを両立した花木といえます。

開花期の常緑ヤマボウシは、庭の「顔」として写真映えします。花が葉の上に均一に広がるため、遠目から見ても木全体が明るくなる印象。背景の緑が濃くなる初夏に、真っ白な花が浮かび上がる姿はまるでキャンバスに描かれたドット模様のようです。屋外ウェディングや撮影スポットにも使われることがあるのは、この構図としての完成度の高さゆえです。

1-3. 果実の特徴と楽しみ方

常緑ヤマボウシの果実は、開花後の夏から秋にかけて球状で赤く熟すのが特徴です。直径2〜3cmほどで、表面には小さな粒状の突起があり、まるでミニチュアのライチやラズベリーのようなユニークな見た目をしています。緑の葉の中に赤い実が点在する様子は、クリスマスのオーナメントを思わせ、晩夏から秋の庭に鮮やかなアクセントを添えてくれます。

この果実は観賞用としてだけでなく、食用にも適しているのが嬉しいポイントです。甘みが強く、完熟するとマンゴーやバナナのような香りが広がります。生食はもちろん、ジャムや果実酒、スムージーなどにも利用可能。家庭の庭で収穫した果実をその場で味わう体験は、ちょっとした贅沢であり、庭時間をより豊かにしてくれます。

果実の色づきは品種や環境によって差がありますが、日当たりの良い場所ほど赤みが鮮やかに発色します。また、完熟すると果皮がやや柔らかくなり、指で軽く押すと弾力を感じるようになります。このタイミングが食べ頃のサインで、収穫後はできるだけ早めに食べるのがおすすめです。

鳥たちもこの果実を好むため、庭に植えると季節の野鳥が訪れるきっかけになります。特にヒヨドリやメジロなどが熟した実をついばむ姿は、自然とのつながりを感じられる光景です。ただし、果実を人が楽しみたい場合は、完熟の少し前に収穫するか、防鳥ネットやテープで工夫する必要があります。

観賞性と実用性を兼ね備えた常緑ヤマボウシの果実は、ガーデンデザインの中で二段階の楽しみを提供します。初夏には白い花で視覚的な美しさを、秋には赤い果実で季節感と収穫の喜びを。それぞれの時期に異なる表情を見せるため、一年を通じて飽きることがありません。こうした多面的な魅力が、常緑ヤマボウシを庭木として選ぶ理由の一つになっています。

果実を加工する場合、ジャムやシロップ漬けにすると、トロピカルでやさしい甘さが引き立ちます。特に自家製ジャムは、パンやヨーグルトだけでなく、チーズやアイスクリームとの相性も抜群。庭から収穫した果実で作ったスイーツは、家族や友人との会話を弾ませる特別な一品になります。

1-5. 庭木としての役割とシンボル性

常緑ヤマボウシは、その整った樹形と四季を通じた美しさから、庭のシンボルツリーとして高く評価されています。植えた瞬間から完成度の高い景観を作り出し、年月とともに風格を増すため、家と共に成長する「暮らしの象徴」として存在感を放ちます。特に玄関前やアプローチの中心に植えると、来客を迎える第一印象を格上げする効果があります。

この木は、目隠しと景観演出の両方を担える万能型です。常緑の葉は一年を通して適度な視線遮断を行いながらも、完全に閉ざさないため圧迫感がありません。敷地境界や窓際に植えることで、プライバシーを守りつつ光や風を取り込み、快適な屋外空間を作り出します。

季節ごとに異なる表情を見せる点も、シンボル性を高める理由です。春から初夏には白い花で庭を明るく彩り、秋には赤い果実で季節感を演出。冬でも緑を保ち、一年を通じて変わらぬ存在感を放ちます。この“変化と安定”のバランスが、見る人に安心感と楽しさを与えます。

また、常緑ヤマボウシは和風・洋風どちらの住宅にも調和します。和風の庭では四季の移ろいを穏やかに包み込み、洋風ガーデンでは花や果実がデザインアクセントとして機能します。その高いデザイン適応力は、住宅のリフォームや外構デザインの変更にも柔軟に対応できる大きな強みです。

家族や住まいの記念樹としても人気があります。子どもの入学や新築の記念に植え、年月とともに育つ木の姿は、家族の歴史を映す存在になります。花や実がつくたびに節目を思い出させ、庭での会話や思い出づくりのきっかけにもなるでしょう。このように常緑ヤマボウシは、単なる庭木を超えて、暮らしに物語を与える木といえます。

さらに、常緑ヤマボウシは地域や街並みにも貢献します。道路からの眺めを美しく整え、近隣住民や通行人に四季折々の風景を提供。個人の庭でありながら、周囲と景観を共有する役割を果たします。このような公共性も兼ね備えている点は、現代の庭づくりにおいて重要な価値といえるでしょう。

2.常緑ヤマボウシの種類

2-1. 人気の品種「ホンコンエンシス」

常緑ヤマボウシの中でも特に人気が高いのが「ホンコンエンシス」です。原産は中国南部からベトナム、台湾にかけての温暖な地域で、日本では関東以南の温暖地で安定して育ちます。園芸市場では「ホンコンヤマボウシ」という名前でも流通しており、その丈夫さと花の美しさから、庭木や街路樹として広く親しまれています。

この品種の大きな魅力は、開花期が非常に長いことです。早ければ5月から花が咲き始め、条件が良ければ8月頃まで花を楽しめます。他の常緑ヤマボウシよりも花付きが良く、一株でも十分な華やかさがあります。花色は純白で、涼しげで清楚な印象を与え、どんな庭にもなじみます。

葉は厚みがあり、光沢のある濃緑色で、一年中美しい緑を保ちます。耐病性にも優れており、うどんこ病や葉枯れ病にかかりにくいのも人気の理由です。また、病害虫の発生が少ないため、農薬散布の回数を減らせるのも家庭向きと言えます。

成長スピードは比較的ゆるやかで、樹高3〜5m程度に収まります。庭の規模や用途に合わせて、単幹仕立てや株立ち仕立てを選べます。シンボルツリーとして1本植えるのはもちろん、複数本を並べて植えれば自然な生垣としても機能します。

ホンコンエンシスは寒さにやや弱いため、寒冷地では冬の防寒対策が必要です。特に幼木のうちは、寒風や霜から守る工夫が重要になります。南向きで日当たりと風通しの良い場所を選び、根元をマルチングしておくことで、越冬の成功率が高まります。

このようにホンコンエンシスは、長期間の花、艶やかな葉、病害虫に強い性質といった複数の魅力を併せ持つ優秀な品種です。初心者から経験者まで幅広くおすすめでき、特に「管理の手間を減らしつつ、庭を華やかにしたい」という方にぴったりの常緑ヤマボウシです。

2-2. 花色や形のバリエーション

常緑ヤマボウシの花は基本的に白〜クリーム色ですが、園芸品種の中には花色や形に個性を持たせたバリエーションが存在します。例えば、花びらにあたる総苞片が淡いピンクに染まるタイプや、咲き始めは白く、時間の経過とともに徐々にピンク色へと変化するタイプもあります。これにより、一株の中で色のグラデーションを楽しむことができます。

花形についても、総苞片が細長くシャープな形をしているものや、やや丸みを帯びて柔らかな印象を与えるものなど、微妙なニュアンスの違いが品種ごとにあります。丸弁タイプは優しい雰囲気を作り、尖った弁はスタイリッシュな印象を与えるため、庭のデザインテーマに合わせた選択が可能です。

中には八重咲きのように総苞片が多く重なり、ボリューム感のある豪華な花姿を見せる品種も登場しています。こうした品種は、開花時期に圧倒的な存在感を放ち、特別なシンボルツリーとして人気です。特に玄関前やエントランスガーデンに植えると、来客の目を引くポイントになります。

また、総苞片の縁に細い赤いラインが入る珍しいタイプもあり、近くで見ると繊細な模様のように感じられます。このような特徴を持つ品種は、寄せ植えや鉢植えで近距離から鑑賞する楽しみがあります。特にコンパクトに仕立てた株は、テラスや玄関ポーチでの演出にぴったりです。

花色や形の違いは、庭全体の印象を大きく変えます。白花は清涼感と明るさを、ピンク系は柔らかさと華やかさを演出。形状の違いも加えることで、同じ常緑ヤマボウシでもまったく異なる雰囲気を作ることができます。このため、庭のテーマや建物の外観に合わせて、色と形を慎重に選ぶことが理想的です。

最近では海外のナーセリーで育成された新品種も少しずつ日本に入ってきており、選択肢が広がっています。こうした新品種は、従来の常緑ヤマボウシに比べて花色の鮮やかさや咲き姿の持続性が向上しているものも多く、これからの庭づくりに新しい可能性をもたらしてくれます。

2-3. 樹高や成長スピードの違い

常緑ヤマボウシは品種によって最終的な樹高や成長スピードが異なります。一般的なホンコンエンシスは成長がややゆるやかで、最終的に3〜5m程度に落ち着きますが、中には2mほどで成長が止まるコンパクト品種や、逆に6m以上まで成長する大型品種も存在します。植える場所や用途によって、品種の特性を見極めることが大切です。

成長スピードが速い品種は、短期間で目隠し効果やボリュームを出したい場合に向いています。ただし、勢いよく伸びる分、定期的な剪定や形の整え方が重要になります。一方、成長が遅い品種は管理の手間が少なく、限られたスペースや鉢植えでの育成にも適しています。

樹高の違いは庭の印象にも直結します。高木タイプは遠くからでも存在感を発揮し、庭の主役として機能します。低木タイプは周囲の植栽や建物とのバランスが取りやすく、控えめながら上品な演出が可能です。特に都市部の小規模な庭では、低木タイプが好まれる傾向があります。

同じ品種でも環境によって成長の度合いが変わります。日当たりや土壌の栄養状態、水やりの頻度などが影響し、適した条件では予想以上に早く成長することもあります。購入時に苗木の段階で小さく見えても、将来の大きさを想定して植える位置を決めることが重要です。

成長スピードをコントロールする方法としては、肥料の量を調整したり、剪定で枝の伸びを抑えるといった工夫があります。特に狭い場所や建物近くに植える場合は、過度な肥料で勢いづけないことがポイントです。ゆっくりと時間をかけて育てることで、木の姿がより自然に整います。

このように、常緑ヤマボウシの樹高や成長スピードは品種と環境によって多様です。庭の広さ、メンテナンスの頻度、求める景観のタイプを踏まえて、成長特性が自分の生活スタイルに合う品種を選ぶことが、長く楽しむ秘訣となります。

2-4. 病害虫や環境への耐性

常緑ヤマボウシは、総じて病害虫に強い樹種とされています。特にホンコンエンシス系統は耐病性が高く、うどんこ病や葉枯れ病の発生が少ないのが特徴です。これにより、農薬散布の回数を減らし、低管理で美しい姿を保ちやすいという利点があります。

虫害についても比較的被害が少なく、アブラムシやカイガラムシなどが稀に発生する程度です。発生初期に葉の裏や枝を観察して早めに対処すれば、大きな被害を防げます。特に鉢植えの場合は、風通しが悪いと病害虫が増えやすいので、置き場所の工夫が予防になります。

環境耐性の面では、日向から半日陰まで対応できる順応性の高さが魅力です。ただし、花付きや果実の実りを重視する場合は日当たりの良い場所が理想です。土壌は水はけの良い環境を好み、過湿状態が続くと根腐れを起こす可能性があります。

寒さに対しては品種によって耐性が異なります。ホンコンエンシスは比較的温暖地向きで、寒冷地では葉痛みや落葉が起こることがあります。一方、耐寒性を改良した品種もあり、−5℃程度まで耐えられるタイプも登場しています。地域の気候条件に合わせた品種選びが重要です。

耐暑性については、夏の強い日差しにも比較的強く、葉焼けはまれです。ただし、鉢植えや浅植えの場合は真夏の乾燥で葉が傷むことがあるため、マルチングやこまめな水やりで対策します。特に新植えの若木は根の張りが浅いため、初夏から盛夏にかけての水管理が大切です。

このように、常緑ヤマボウシは総じて強健ですが、環境と品種の特性を理解したうえでの管理が長期的な美観維持のカギとなります。病害虫が少なく環境順応性も高いことから、初心者にも扱いやすい庭木といえるでしょう。

2-5. 他樹種との比較と選び方

常緑ヤマボウシを選ぶ際は、似た特徴を持つ他の庭木と比較することで、その魅力や適性がより明確になります。例えば、同じ常緑樹で人気のシマトネリコは成長が早く軽やかな樹形を持ちますが、花や果実の観賞価値は高くありません。一方、常緑ヤマボウシは成長が比較的ゆるやかで、花・実・葉の三拍子が揃う点が大きな違いです。

また、ソヨゴも常緑で赤い実を楽しめる庭木ですが、花の華やかさでは常緑ヤマボウシに軍配が上がります。ソヨゴは雌雄異株で実をつけるには雌株が必要ですが、常緑ヤマボウシは一本でも花と実を楽しむことができ、植栽計画がシンプルになります。

落葉樹のハナミズキや落葉ヤマボウシと比べると、冬も葉を保つ点で常緑ヤマボウシが優れています。落葉樹は冬に枝だけになり、景観が寂しくなることがありますが、常緑ヤマボウシなら年間を通して緑を楽しめます。ただし、落葉種は紅葉の美しさや冬芽の趣といった別の魅力がありますので、庭全体のデザインテーマによって選び分けるのが理想です。

樹形や葉色の比較も重要です。シマトネリコの細やかな葉は軽やかな雰囲気を、ソヨゴはやや硬質で整った印象を与えます。常緑ヤマボウシの葉は光沢があり適度な厚みを持ち、柔らかさと重厚感のバランスが取れています。建物の外観や周囲の植栽との調和を考慮し、全体の質感に合う木を選びましょう。

選び方のポイントとしては、庭で何を重視するかを明確にすることです。花の観賞期間や色合いを重視するなら常緑ヤマボウシ、軽やかさと早い成長を求めるならシマトネリコ、赤い実と常緑性を重視するならソヨゴ、といった具合に目的で振り分けます。複数の木を組み合わせて植えることで、それぞれの長所を活かした庭づくりも可能です。

このように他樹種と比較することで、常緑ヤマボウシの総合力の高さが際立ちます。美しい花と実、年間を通した緑の存在感を求めるなら、常緑ヤマボウシは間違いなく有力な選択肢です。

3.常緑ヤマボウシの育て方

3-1. 植え付け時期と場所選び

常緑ヤマボウシの植え付けに適した時期は、春(3〜4月)または秋(9〜10月)です。この時期は気温が穏やかで根の活着が良く、夏や冬の厳しい環境を迎える前に樹木が十分に根を張ることができます。特に秋植えは、冬の間に根がゆっくりと成長し、翌春に勢いよく芽吹くためおすすめです。

植える場所は、日当たりと風通しが良い環境が理想です。花付きや果実の実りを重視する場合は、少なくとも半日以上直射日光が当たる場所を選びましょう。半日陰でも育ちますが、日照不足になると花数が減り、樹形が間延びすることがあります。

土壌は水はけの良い肥沃な土が適しています。水はけが悪い場所では、植え穴を深く掘りすぎず、高植えにすることで根腐れを防ぐことができます。また、腐葉土や堆肥を混ぜて土壌改良を行うと、根の張りが良くなり、成長が安定します。

風の影響にも配慮が必要です。強い北風や乾燥した風が直接当たる場所では、冬に葉が傷む原因になります。可能であれば建物や生垣で風をやわらげる配置にすると良いでしょう。特に寒冷地では、日当たりの良い南側や西側に植えることで越冬の成功率が高まります。

植栽デザインの観点からは、常緑ヤマボウシは単独植え・列植・寄せ植えのいずれにも対応できる柔軟性があります。シンボルツリーとして一株を堂々と植えるのも良いですし、複数本を並べて植えれば緑の壁として目隠し効果を発揮します。足元に下草や季節の花を組み合わせれば、年間を通じて変化のある景観を楽しめます。

このように、植え付け時期と場所選びは常緑ヤマボウシの健康と美しさを長く保つための重要なポイントです。日照・土壌・風の3要素をバランス良く満たす環境を整えることで、四季を通じて魅力的な姿を楽しむことができます。

3-2. 水やりと肥料の与え方

常緑ヤマボウシの水やりは、植え付けから1〜2年目の根が十分に張るまでの期間が特に重要です。この間は土の表面が乾き始めたらたっぷりと水を与え、根が活着するまでは乾燥させすぎないようにします。特に夏場は朝か夕方の涼しい時間帯に水やりを行い、日中の高温時は避けましょう。

成木になれば自然降雨でほぼ育ちますが、真夏の長雨不足や冬の乾燥時には補助的な水やりが必要です。鉢植えの場合は地植えよりも乾きやすいため、土の乾き具合をこまめに確認し、水切れを防ぎます。水やりの際は葉や花に直接かけるのではなく、株元に静かに与えるのが基本です。

肥料は春(3〜4月)と秋(9〜10月)の年2回が目安です。春は新芽や花芽の成長を促すために緩効性肥料を与え、秋は寒さに備えて根の力を養うために有機質肥料を施します。過剰な施肥は枝葉ばかりが茂って花付きが悪くなる原因となるため、適量を守ることが大切です。

有機肥料(油かすや骨粉など)はゆっくりと効くため、土壌改良の効果も期待できます。一方、化成肥料は速効性があるため、開花前や実の肥大期に短期的な栄養補給として使用できます。有機と化成をバランスよく使い分けると、年間を通して安定した成長が得られます。

肥料を与える際は株元から少し離れた場所に施す「外側施肥」が基本です。これは新しい根が伸びる範囲に栄養を行き渡らせるためで、根を傷めず効率的に吸収させることができます。また、肥料の後には軽く土をかぶせてから水を与えると、肥料の流出を防げます。

このように、水やりと肥料管理は常緑ヤマボウシの健康を維持するうえで欠かせない要素です。特に植え付け直後と季節の変わり目には、水分と栄養のバランスを意識した管理を行うことで、年間を通じて美しい葉と花を楽しむことができます。

3-3. 剪定と形の整え方

常緑ヤマボウシは自然に樹形が整いやすいため、強い剪定はほとんど必要ありません。基本的には枯れ枝や混み合った枝を間引く程度で十分です。この特性は、庭木の管理に時間をかけられない方や、自然な姿を楽しみたい方にとって大きなメリットとなります。

剪定の適期は花後の夏(7〜8月)または冬の休眠期(2月頃)です。花後の剪定では、咲き終わった枝や内向きに伸びた枝を整理することで、風通しと日当たりを確保できます。冬の剪定では、樹形を確認しやすい時期に不要な枝を取り除き、翌春の新芽の伸びを促します。

強剪定は避けた方が良いですが、どうしてもサイズを小さくしたい場合は、数年かけて段階的に枝を短くする方法が安全です。一度に大きく切り戻すと樹木への負担が大きく、花付きや葉の状態が悪くなることがあります。

樹形を美しく保つポイントは、枝の間隔と光の入り方を意識することです。枝が重なりすぎると風通しが悪くなり、病害虫の原因になります。また、下から見上げたときに空が適度に見える程度に枝を整理すると、軽やかで自然なシルエットになります。

剪定後は切り口からの病原菌侵入を防ぐため、必要に応じて癒合剤を塗布します。特に太い枝を切った場合は必ず処理しておきましょう。剪定作業後には株元に有機肥料を与え、樹勢の回復をサポートします。

このように、常緑ヤマボウシは大掛かりな剪定が不要な樹種ですが、定期的な軽剪定と樹形チェックを行うことで、より美しい姿を長く維持することができます。自然な樹形を活かしながら、庭全体のバランスを整える意識が大切です。

3-4. 病害虫対策と予防

常緑ヤマボウシは比較的病害虫に強い樹種ですが、環境や管理状態によっては発生することがあります。代表的な病気にはうどんこ病や葉枯れ病があり、特に風通しや日当たりが悪い場所で発生しやすくなります。予防としては、枝が混み合わないように軽い剪定を行い、日光と風がしっかり入る環境を保つことが有効です。

害虫ではアブラムシやカイガラムシが発生することがあります。アブラムシは新芽や若葉に群がって樹液を吸い、葉の変形や生育不良を引き起こします。カイガラムシは枝や葉に付着して栄養を奪い、すす病の原因になることもあります。これらは発生初期に手でこすり落とす、または水で洗い流すなどの物理的対策が効果的です。

薬剤を使用する場合は、園芸用の殺虫殺菌スプレーを新芽が出る時期に予防的に散布すると効果があります。ただし、無闇に薬剤を使うのではなく、発生状況を見極めて最小限の使用に留めることが望ましいです。家庭菜園や他の植物と共存させている場合は、特に安全性の高い薬剤を選びましょう。

病害虫の発生を未然に防ぐためには、健康な樹勢を保つことが最も重要です。適切な水やりと肥料管理、過湿や極端な乾燥を避けることが、病害虫の抵抗力を高めます。また、落ち葉や剪定枝をそのまま放置すると病原菌や害虫の温床になるため、必ず処分しましょう。

特に梅雨時期や真夏は病害虫の活動が活発になるため、週に一度程度の観察を習慣にすると早期発見につながります。葉の色や形の変化、小さな虫の付着などのサインを見逃さないことが大切です。

このように、常緑ヤマボウシの病害虫対策は、環境整備と日常的な観察が基本です。発生してからの対処よりも、予防を重視することで、美しい葉や花を長く楽しむことができます。

3-5. 冬越しと長く楽しむための工夫

常緑ヤマボウシは温暖地では通年美しい姿を保ちますが、寒冷地や風当たりの強い場所では冬越しに工夫が必要です。特に若木や植え付け直後の株は寒さに弱く、霜や冷たい風で葉が傷むことがあります。防寒対策としては、株元をバークチップや腐葉土でマルチングし、根の凍結を防ぐのが効果的です。

寒風が直接当たる場所では、防風ネットや不織布を利用して木全体を覆う方法も有効です。これにより葉の乾燥や寒害を軽減できます。特に北風が強い地域では、建物の南側や東側など、日当たりが良く風の影響を受けにくい場所に植えることで、冬越しの成功率が高まります。

冬でも常緑を保つためには、水分管理も重要です。寒い時期は水やりの回数を減らすものの、極端な乾燥は避ける必要があります。土の表面が乾いたら暖かい日の午前中に水を与え、夕方以降は凍結防止のため控えます。

また、長く楽しむためには季節ごとの軽いメンテナンスが欠かせません。春には新芽の成長を促すための追肥、夏には水切れ防止、秋には根を養う肥料と落葉掃除、冬には防寒と乾燥対策を行うことで、一年を通して樹勢が安定します。

常緑ヤマボウシは成長が比較的ゆるやかなため、年を重ねるごとに枝ぶりや幹の風格が増していきます。その過程を楽しむためにも、無理な剪定や過剰な施肥は避け、自然な成長を見守る姿勢が大切です。手をかけすぎず、しかし必要なときには適切なケアを行うことが、長寿命で美しい常緑ヤマボウシを育てる秘訣です。

こうした冬越しと年間管理の工夫を続けることで、常緑ヤマボウシは何十年も庭の主役として活躍し続けます。家族や住まいと共に時を重ね、四季折々の変化を静かに見守る存在となるでしょう。

まとめ:シンボルツリーとしてはおススメ出来る樹木です

常緑ヤマボウシは一年を通して美しい緑を保ち、花・実・葉の三拍子が揃った稀有な庭木です。春から初夏にかけての白く清楚な花は庭を明るく彩り、秋には赤い果実が季節感を添えます。さらに冬でも緑を失わず、落葉樹が裸になる季節にも景観を支えてくれます。自然に整う樹形と艶のある葉は剪定の手間を軽減し、都市部の限られた空間から広い庭まで幅広く対応できます。この総合力の高さが、近年シンボルツリーとして高い人気を集めている理由です。

品種選びでは、代表的な「ホンコンエンシス」をはじめ、花色がピンクに変化するタイプや樹高の低いコンパクト品種、耐寒性の高い品種など、用途や地域に合わせた選択が可能です。他の常緑樹であるシマトネリコやソヨゴと比較すると、花と実の観賞価値が高く、年間を通して複数の見どころを提供できる点で優れています。樹高や成長スピードも品種ごとに異なるため、植えるスペースやメンテナンスの手間を考慮し、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

育て方のポイントとしては、植え付けは春または秋が最適で、日当たりと風通しの良い水はけの良い場所を選びます。植え付けから1〜2年は水やりをこまめに行い、根が活着すれば自然降雨に任せられます。肥料は春と秋に年2回与え、過剰にならないよう注意します。剪定は軽い間引き程度で十分であり、自然な樹形を活かすことで管理の手間を減らせます。また、病害虫には比較的強いものの、アブラムシやカイガラムシなどが発生する場合があるため、日常的な観察と早期対処が大切です。

冬越しでは、寒冷地や風当たりの強い場所での防寒が必要です。株元をマルチングして根を守り、防風ネットや不織布で覆うことで葉の傷みを防ぎます。寒さで葉が痛んでも春に新芽が出れば回復しますので、過度な心配は不要です。長期的に美しさを保つためには、季節ごとの軽やかな手入れと“やりすぎない管理”が肝心です。自然な成長を見守りながら必要な時だけケアを行うことで、常緑ヤマボウシは何十年も庭を彩り続けます。

行動提案として、これから常緑ヤマボウシを植えようと考えている方は、まず庭の役割やテーマを明確にしましょう。目隠し機能を重視するのか、四季の彩りを重視するのかによって品種や植栽位置が変わります。購入時には将来の樹高と枝張りを想定し、周囲の植栽や建物との距離を確保してください。また、花や実の色合いが建物外観や庭の雰囲気に合うかも考慮すると、長く愛着を持って育てられます。植えた後は、肥料や水やりを必要以上に与えすぎず、自然な成長を楽しむことが、常緑ヤマボウシの魅力を最大限に引き出すコツです。

コメント